snowmanのオフィシャルブログです。

オープンなスペースですので、書き込みの際には個人情報に御留意下さい。

「つれづれの、、、コトノハ SP」の入室にはパスワードが必要です。

お問い合わせは snowwind0828gmail.comにお願いします。

snowmanの日々の呟き

懐かしい因島の方で、snowmanに何かを伝えたいと思われたら、snowwind320gmail.comにご連絡ください。s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/11 09:36 (No.309565)削除美しい曲だよね・・・

霧のシーズン・・・。坂の上を振り仰ぐと、「火事!?」とでも見紛うような「白煙」が上がっている。当然、「白煙」ではなく、溜池から立ち上る「朝霧」である。川から上がれば「川霧」なのだろうが、残念ながら「池霧」という呼称はないようである。この溜池のお蔭で、ハザードマップの危険地帯に指定されているが、水そのものは停留するわけでもなく循環しているから異臭はしない。以前の加東市ではべたつくし、異臭がするし、強烈な溜池からの霧に悩まされた。それから比べれば、「火事!?」と訝しむだけで何の問題もない。

こういう朝霧を見ると、懐かしい「牧場の朝」という文部省唱歌(笑)を思い出す。この曲と、「スキーの歌」(山は白銀(しろがね) 朝日を浴びて)の2曲は、なぜか好きでよく口ずさんだ。

牧場の朝(まきばのあさ)は、日本の文部省唱歌の一つ。福島県岩瀬郡鏡石町にある牧場、岩瀬牧場がモデルとなったとされる。岩瀬牧場のサイトには、「牧場の朝」のコーナーがあり、次のような説明文が掲げられている。

岩瀬牧場は明治の初め、国内で初めての西欧式牧場として開設されました。約10万坪もの広さをもつこの牧場は、明治天皇の東北巡行の際、鏡石・矢吹・須賀川に広がる原野の開墾を側近の人に申し述べたことが、開拓の発端になったと伝えられています。その後伊藤博文内閣により宮内省直営の「宮内省御開墾所」に指定され、明治40年にはオランダより乳牛13頭と農機具を輸入。その際に日本とオランダの友好の印として「鐘」が贈られました。文部省唱歌「牧場の朝」は、この鐘と岩瀬牧場のイメージをもとにつくられたものです。今も残る開拓当時の施設や機械は由緒ある昔の面影を漂わせています。青々と輝く草木や四季折々の花々、動物たちとのふれあい。振り返れば今も遠くに牧童の姿が見えるかのようです。

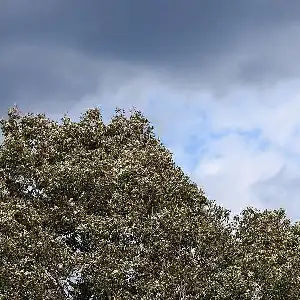

この「牧場の朝」の歌碑は、「牧場の朝 発祥の地との碑を伴って岩瀬牧場に、福島県岩瀬郡鏡石町の鳥見山公園に、そして作曲者船橋榮吉の出身地の兵庫県明石市の善楽寺戒光院に建立されている。

霧のシーズン・・・。坂の上を振り仰ぐと、「火事!?」とでも見紛うような「白煙」が上がっている。当然、「白煙」ではなく、溜池から立ち上る「朝霧」である。川から上がれば「川霧」なのだろうが、残念ながら「池霧」という呼称はないようである。この溜池のお蔭で、ハザードマップの危険地帯に指定されているが、水そのものは停留するわけでもなく循環しているから異臭はしない。以前の加東市ではべたつくし、異臭がするし、強烈な溜池からの霧に悩まされた。それから比べれば、「火事!?」と訝しむだけで何の問題もない。

こういう朝霧を見ると、懐かしい「牧場の朝」という文部省唱歌(笑)を思い出す。この曲と、「スキーの歌」(山は白銀(しろがね) 朝日を浴びて)の2曲は、なぜか好きでよく口ずさんだ。

牧場の朝(まきばのあさ)は、日本の文部省唱歌の一つ。福島県岩瀬郡鏡石町にある牧場、岩瀬牧場がモデルとなったとされる。岩瀬牧場のサイトには、「牧場の朝」のコーナーがあり、次のような説明文が掲げられている。

岩瀬牧場は明治の初め、国内で初めての西欧式牧場として開設されました。約10万坪もの広さをもつこの牧場は、明治天皇の東北巡行の際、鏡石・矢吹・須賀川に広がる原野の開墾を側近の人に申し述べたことが、開拓の発端になったと伝えられています。その後伊藤博文内閣により宮内省直営の「宮内省御開墾所」に指定され、明治40年にはオランダより乳牛13頭と農機具を輸入。その際に日本とオランダの友好の印として「鐘」が贈られました。文部省唱歌「牧場の朝」は、この鐘と岩瀬牧場のイメージをもとにつくられたものです。今も残る開拓当時の施設や機械は由緒ある昔の面影を漂わせています。青々と輝く草木や四季折々の花々、動物たちとのふれあい。振り返れば今も遠くに牧童の姿が見えるかのようです。

この「牧場の朝」の歌碑は、「牧場の朝 発祥の地との碑を伴って岩瀬牧場に、福島県岩瀬郡鏡石町の鳥見山公園に、そして作曲者船橋榮吉の出身地の兵庫県明石市の善楽寺戒光院に建立されている。

立ち上る朝霧

立ち上る朝霧 岩瀬牧場の説明

岩瀬牧場の説明 明石市善楽寺戒光院にある歌碑

明石市善楽寺戒光院にある歌碑返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/10 22:27 (No.309272)削除2001.11.18という日付のファイル・・・

上越教育大学での学会の日付だ。依頼された企画・・・2学年同窓会が2002.8.3だから、約一年前になる。笹形と会ったのは、この同窓会が最後。しばらくして、石黒から電話で彼女の死を知らされた。通勤の途中、「悔しいなぁ」と言いながら、涙を流して運転をしていた。

この画像の日付は「2001.11.18」…高田を去る前に、笹形の家に立ち寄ったときの一枚である。写っているのは笹形の愛犬・・・チロだっか!? きっと、この子を残して旅立って行ったのだろう。20年前だから、この子も既にこの世にはいないだろう…。幸せに暮らしたか? 上越教育大学の門のところで待ち合わせしていたら、この子を連れて散歩していた笹形が車に乗り込んできた。「?」と思ってこの子を見ていたら、全く躊躇することなく飛び乗ってきた。後にも先にも・・・小竹の車に乗った犬は君だけだよ。(笑)

上越教育大学での学会の日付だ。依頼された企画・・・2学年同窓会が2002.8.3だから、約一年前になる。笹形と会ったのは、この同窓会が最後。しばらくして、石黒から電話で彼女の死を知らされた。通勤の途中、「悔しいなぁ」と言いながら、涙を流して運転をしていた。

この画像の日付は「2001.11.18」…高田を去る前に、笹形の家に立ち寄ったときの一枚である。写っているのは笹形の愛犬・・・チロだっか!? きっと、この子を残して旅立って行ったのだろう。20年前だから、この子も既にこの世にはいないだろう…。幸せに暮らしたか? 上越教育大学の門のところで待ち合わせしていたら、この子を連れて散歩していた笹形が車に乗り込んできた。「?」と思ってこの子を見ていたら、全く躊躇することなく飛び乗ってきた。後にも先にも・・・小竹の車に乗った犬は君だけだよ。(笑)

2001.11.18

2001.11.18返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/10 21:58 (No.309248)削除寒風が木の葉を連れ去っていく・・・

「寒い!」という言葉しか出ませんね。特に昼過ぎから小雨と風・・・風は並ではありません。その内に底冷えしてきて、ひたすら呪文のように「寒い!」を繰り返しています。こんな時期なのに、エアコンは完全に暖房で加湿器もフル回転。先が思いやられます。

枯葉舞ふ昔の街をたづね来し 芝宮須磨子

秋の叙情に負けたのか知れませんが、ふっと高田を思い出します。街ほどコンクリートかアスファルトで地面が覆われてしまい、柔らかな土の感触が感じられなくなっています。あの城址の道は良かったなぁ…。当然、土の道で石や木の根がむき出しでデコボコ。自然のままの山道という感じでした。20年ほど前に訪れたとき、芸能科への坂道までが舗装されていて、「やれやれ~」と失望したことを思い出します。不便・・・そういう理由で近代化してしまうのは間違いですね。不便だからこそ、人間は創意工夫して生きていくのです。

「寒い!」という言葉しか出ませんね。特に昼過ぎから小雨と風・・・風は並ではありません。その内に底冷えしてきて、ひたすら呪文のように「寒い!」を繰り返しています。こんな時期なのに、エアコンは完全に暖房で加湿器もフル回転。先が思いやられます。

枯葉舞ふ昔の街をたづね来し 芝宮須磨子

秋の叙情に負けたのか知れませんが、ふっと高田を思い出します。街ほどコンクリートかアスファルトで地面が覆われてしまい、柔らかな土の感触が感じられなくなっています。あの城址の道は良かったなぁ…。当然、土の道で石や木の根がむき出しでデコボコ。自然のままの山道という感じでした。20年ほど前に訪れたとき、芸能科への坂道までが舗装されていて、「やれやれ~」と失望したことを思い出します。不便・・・そういう理由で近代化してしまうのは間違いですね。不便だからこそ、人間は創意工夫して生きていくのです。

夕刻の荒れ模様

夕刻の荒れ模様 高田の芸能科への道

高田の芸能科への道 高田の秋は!?

高田の秋は!?返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/9 16:15 (No.308595)削除悲しい性だと苦笑した・・・

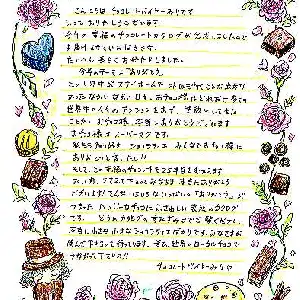

御愛用のフェリシモからDMがやってきた。何々、「幸福のチョコレート」とな!? すまんね、私めは糖尿病ですわ。(爆) 昔々の兵庫教育大学での話…バレンタインデーの日にはBOSS(児童文学の教授)がツッカケの音を響かせて来室し、「アンタ、幾つ貰ったのかな」と問い掛けるのが光景だった。(笑) 若いというか、無邪気・・・邪心も何もない戯れだった。思う存分、チョコレートを食していた時代が懐かしい。(汗)

チョコレートは食べられないが、転んでもただでは起きない。添えられていた「チョコレートバイヤー みり♡」というpaperを手にとって、「ふーむ」と考え込んだ。同じ文字や付記号を比較し、「うんうん、これは手書き文字だ…」と結論付けて保管した。最近は手書き風のワープロのフォントがあるから用心しないといけないが、「手書き文字のモデル」は今や貴重な資料。「ほぼワープロ文字になっている現代社会では、なかなか貴重なのだよ…」などと言いながら、未だ立ち去らぬ「悲しい性」を笑った。保管してどうするのだ!?(爆)

御愛用のフェリシモからDMがやってきた。何々、「幸福のチョコレート」とな!? すまんね、私めは糖尿病ですわ。(爆) 昔々の兵庫教育大学での話…バレンタインデーの日にはBOSS(児童文学の教授)がツッカケの音を響かせて来室し、「アンタ、幾つ貰ったのかな」と問い掛けるのが光景だった。(笑) 若いというか、無邪気・・・邪心も何もない戯れだった。思う存分、チョコレートを食していた時代が懐かしい。(汗)

チョコレートは食べられないが、転んでもただでは起きない。添えられていた「チョコレートバイヤー みり♡」というpaperを手にとって、「ふーむ」と考え込んだ。同じ文字や付記号を比較し、「うんうん、これは手書き文字だ…」と結論付けて保管した。最近は手書き風のワープロのフォントがあるから用心しないといけないが、「手書き文字のモデル」は今や貴重な資料。「ほぼワープロ文字になっている現代社会では、なかなか貴重なのだよ…」などと言いながら、未だ立ち去らぬ「悲しい性」を笑った。保管してどうするのだ!?(爆)

返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/9 16:03 (No.308586)削除希望の光にならないのは憐れだ・・・

国際政治学者の三浦瑠麗氏(41)が9日、フジテレビの情報番組「めざまし8(エイト)」(月~金曜前8・00)に出演。 東京都議選の期間中だった7月に、無免許運転で当て逃げ事故を起こし書類送検された木下富美子都議(55)について言及した。(中略)「国会議員も含めて自ら身を引く人っていないんですかね?」と話を振られた三浦氏は「自ら身を引くのは将来を考えて、人身事故を起こして申し訳ありませんでしたってまず清算しようとする人ですよね。だから、一番ダメなタイプの人がしがみつくわけじゃないですか」と苦笑いを浮かべた。

憐れな話だ…しかし、用心しないといけないのは、こういう自分に甘い人は他人には異常に厳しい。同様の案件を他人が行ったら、激高して許さないのではないか? ましてどこぞの国会議員同様、居座れば年末にはボーナスさえ支給される。国民というか、この場合は都民の怒りと溜息が届かないのだろうか。少なくとも、選挙で選ばれた人物が希望の光とならず、その光を消し続けていくことに失望してしまうのは哀しく、そして憐れだ。

国際政治学者の三浦瑠麗氏(41)が9日、フジテレビの情報番組「めざまし8(エイト)」(月~金曜前8・00)に出演。 東京都議選の期間中だった7月に、無免許運転で当て逃げ事故を起こし書類送検された木下富美子都議(55)について言及した。(中略)「国会議員も含めて自ら身を引く人っていないんですかね?」と話を振られた三浦氏は「自ら身を引くのは将来を考えて、人身事故を起こして申し訳ありませんでしたってまず清算しようとする人ですよね。だから、一番ダメなタイプの人がしがみつくわけじゃないですか」と苦笑いを浮かべた。

憐れな話だ…しかし、用心しないといけないのは、こういう自分に甘い人は他人には異常に厳しい。同様の案件を他人が行ったら、激高して許さないのではないか? ましてどこぞの国会議員同様、居座れば年末にはボーナスさえ支給される。国民というか、この場合は都民の怒りと溜息が届かないのだろうか。少なくとも、選挙で選ばれた人物が希望の光とならず、その光を消し続けていくことに失望してしまうのは哀しく、そして憐れだ。

議員辞職せず

議員辞職せず返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/8 22:32 (No.308101)削除何となく検索していたら・・・

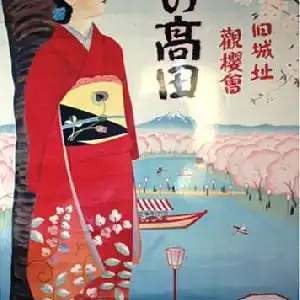

動くのがしんどいんで、PCに向かって遊んでいたらいろいろなものを見付けました。まぁ、入れているキーワードが「高田 新潟」ですから、懐かしき地が出てくるのは当然ですが…。「現在とりこわされてない」の解説に涙が流れますが、教材として考えると複数の理解ができるように思います。「現在は取り壊されて、無い」と伝えたかったんでしょうが、「現在も取り壊されていない」という意味にも取れますしね。(笑) こういういとも簡単に言い放たれる言葉って、物凄いことを平然と伝えていると思いません? だって、あの校舎群を取り壊して、更地にしてしまったんですよ。信じられない浪費だと思いません? 兵庫にいた頃、廃棄される物品を見ながら、「国立大学が潰れたら、国民が手を叩いて大喜びするなぁ」と思いました。とにかく、浪費が凄い・・・。確認はしていませんが、この間までポスターが貼られていた選挙の看板も、終われば必ず廃棄しないといけないはず。使い回せばいいじゃないと思うけれど、「廃棄しなければならない」となっている。壮大な浪費でしょ? まぁ、そうでなければ経済も回らないんだろうけれど…。

高田かぁ~桜か雪かな、思い出は。今でこそ堀の蓮に関心が集まっているけれど、在学中は気にもなりませんでした。記憶にもないんだな…蓮というと、釣り針が掛かって往生したという記憶くらい。花蓮ではないんだろうから、きっと最初は食料として栽培したんでしょうね。

動くのがしんどいんで、PCに向かって遊んでいたらいろいろなものを見付けました。まぁ、入れているキーワードが「高田 新潟」ですから、懐かしき地が出てくるのは当然ですが…。「現在とりこわされてない」の解説に涙が流れますが、教材として考えると複数の理解ができるように思います。「現在は取り壊されて、無い」と伝えたかったんでしょうが、「現在も取り壊されていない」という意味にも取れますしね。(笑) こういういとも簡単に言い放たれる言葉って、物凄いことを平然と伝えていると思いません? だって、あの校舎群を取り壊して、更地にしてしまったんですよ。信じられない浪費だと思いません? 兵庫にいた頃、廃棄される物品を見ながら、「国立大学が潰れたら、国民が手を叩いて大喜びするなぁ」と思いました。とにかく、浪費が凄い・・・。確認はしていませんが、この間までポスターが貼られていた選挙の看板も、終われば必ず廃棄しないといけないはず。使い回せばいいじゃないと思うけれど、「廃棄しなければならない」となっている。壮大な浪費でしょ? まぁ、そうでなければ経済も回らないんだろうけれど…。

高田かぁ~桜か雪かな、思い出は。今でこそ堀の蓮に関心が集まっているけれど、在学中は気にもなりませんでした。記憶にもないんだな…蓮というと、釣り針が掛かって往生したという記憶くらい。花蓮ではないんだろうから、きっと最初は食料として栽培したんでしょうね。

返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/8 22:18 (No.308093)削除折れてませんよね!?・・・

骨折が2日ほどして傷むってことはないですよね? ジイジの筋肉痛じゃないんだから…。しかし、あちこちが痛いのは!? 一つには風邪気味で節々が傷むという状態なんですが、指や腕が痛いのは何なんだろう。ちょいと無理をして買い出しに行きました。そうしたら、指やら腕やらが傷みます。マスクしているのに、どうも風邪もひいたみたい。弱り目に祟り目というヤツですか…とにかくジイジ災難の日が続きます。はいはい、歩いていてパタンパタンと足音がするんで、脚の神経まで・・・ですね。

ウチの子が完全にすねています…。「ナアナアナァ~」と鳴いて媚びるのに、身体が痛むジイジは見向きもしない。ついに睨んでいるだけでなく、怪しい姿勢をとるようになりました。何だか珍獣のポーズですね。(笑)

骨折が2日ほどして傷むってことはないですよね? ジイジの筋肉痛じゃないんだから…。しかし、あちこちが痛いのは!? 一つには風邪気味で節々が傷むという状態なんですが、指や腕が痛いのは何なんだろう。ちょいと無理をして買い出しに行きました。そうしたら、指やら腕やらが傷みます。マスクしているのに、どうも風邪もひいたみたい。弱り目に祟り目というヤツですか…とにかくジイジ災難の日が続きます。はいはい、歩いていてパタンパタンと足音がするんで、脚の神経まで・・・ですね。

ウチの子が完全にすねています…。「ナアナアナァ~」と鳴いて媚びるのに、身体が痛むジイジは見向きもしない。ついに睨んでいるだけでなく、怪しい姿勢をとるようになりました。何だか珍獣のポーズですね。(笑)

睨む子

睨む子 ポーズがおかしい

ポーズがおかしい返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/7 21:52 (No.307460)削除高田も、元へ上越市も・・・

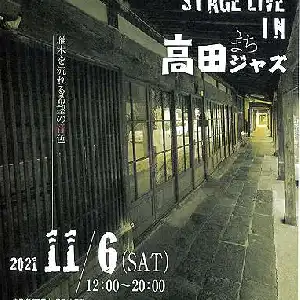

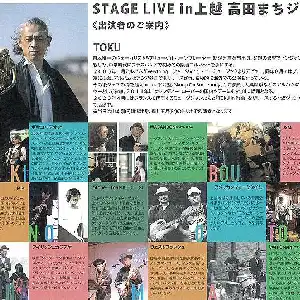

ジャズですと…神戸みたいですね。「STAGE LIVE IN 高田まちジャズ 12時〜20時 浄興寺、長養館、宇喜世、イレブンプラザ 有料(イレブンプラザは無料)」という告知を見ました。今日!? この辺りで言うと、丹波篠山が一番近い雰囲気なんですがね。丹波篠山は「町中美術館」という感じで芸術文化を広めようとしていますが、いわゆる「流入する観光客」には受けるけれど、なかなか地元には定着しないみたいですよ。昔は「まちなかアートフェスティバル」って言ってましたね。町家と西洋館が大好きな人間、足繁く通い詰めました。(笑)

ジャズですと…神戸みたいですね。「STAGE LIVE IN 高田まちジャズ 12時〜20時 浄興寺、長養館、宇喜世、イレブンプラザ 有料(イレブンプラザは無料)」という告知を見ました。今日!? この辺りで言うと、丹波篠山が一番近い雰囲気なんですがね。丹波篠山は「町中美術館」という感じで芸術文化を広めようとしていますが、いわゆる「流入する観光客」には受けるけれど、なかなか地元には定着しないみたいですよ。昔は「まちなかアートフェスティバル」って言ってましたね。町家と西洋館が大好きな人間、足繁く通い詰めました。(笑)

丹波篠山

丹波篠山 丹波篠山

丹波篠山 丹波篠山

丹波篠山 丹波篠山

丹波篠山返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/7 21:20 (No.307442)削除痛む(傷む?)身体でございます・・・

ブルブルブル~立冬ですとな!? 「立冬(りっとう)は、二十四節気の第19。十月節(旧暦9月後半から10月前半)。現在広まっている定気法では太陽黄経が225度のときで11月7日ごろ。恒気法では冬至から7/8年(約319.59日)後で11月6日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。期間としての意味もあり、この日から、次の節気である小雪前日までである」…こりゃ難しいぞ。「秋が極まり冬の気配が立ち始める日」という程度が分かりやすい。しかし、「秋の極みといえ、実際多くの地域ではまだ秋らしい気配で紅葉の見時はまだ」との但しがついています。しかし、それは例年のことでしょ? こう朝晩が冷え込んでは紅葉も一気に進むだろうな…。空を見上げるのも痛いのですが(笑)、スカイマークの飛行機が飛んでいました。そして、夜には細い細い三日月が・・・。これだけ冷え込むと、月も美しく見えます。思わず見とれていました。

ブルブルブル~立冬ですとな!? 「立冬(りっとう)は、二十四節気の第19。十月節(旧暦9月後半から10月前半)。現在広まっている定気法では太陽黄経が225度のときで11月7日ごろ。恒気法では冬至から7/8年(約319.59日)後で11月6日ごろ。暦ではそれが起こる日だが、天文学ではその瞬間とする。期間としての意味もあり、この日から、次の節気である小雪前日までである」…こりゃ難しいぞ。「秋が極まり冬の気配が立ち始める日」という程度が分かりやすい。しかし、「秋の極みといえ、実際多くの地域ではまだ秋らしい気配で紅葉の見時はまだ」との但しがついています。しかし、それは例年のことでしょ? こう朝晩が冷え込んでは紅葉も一気に進むだろうな…。空を見上げるのも痛いのですが(笑)、スカイマークの飛行機が飛んでいました。そして、夜には細い細い三日月が・・・。これだけ冷え込むと、月も美しく見えます。思わず見とれていました。

拡大(笑)

拡大(笑)返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/11/6 23:20 (No.306891)削除桐一葉落ちて天下の秋を知る・・・

片桐且元? 「桐」と聞いただけで、「豊臣!?」って思いますね。元々は「一葉落ちて天下の秋を知る」らしいのですが、いずれにせよ「自然から見てとれる機微」なんでしょうかね。

ふらりと玄関に出て、いろんな木々の葉が黄変しているのを見ながら、行く秋を感受しておりましたら・・・「いかん、何か仕事をしなければ」と思い立ちました。まずは朝顔の蔓を切り、そして種の採集。この程度で我慢していれば良かったんですが、「球根を植えなくちゃ!」と培養土の作成を始めました。配合率が難しいんで、いつも苦労するんですがねぇ。玄関で小さな猫柄の椅子に座ってせっせと頑張りました。しかし、ここからがいけません・・・見るとカンナの鉢が目につきました。この夏に水分過多で絶命したカンナなんですが、そのまま放置していたのを片付けようと考えた。手を伸ばして鉢を取り、椅子に座ろうとしたら…そこに椅子がなかった!!!(泣) ものの見事というか、ものすごい音でシリモチをついてばったり。痛いことは痛かったんですが、それ以上に「誰か見ていないか?」が気になるんですから、完全な外面男です。夜になって、いろんなところが痛いやら、青あざができるやら。無理はいけませんな…。

シリモチをついて人生の秋を知る(爆)

片桐且元? 「桐」と聞いただけで、「豊臣!?」って思いますね。元々は「一葉落ちて天下の秋を知る」らしいのですが、いずれにせよ「自然から見てとれる機微」なんでしょうかね。

ふらりと玄関に出て、いろんな木々の葉が黄変しているのを見ながら、行く秋を感受しておりましたら・・・「いかん、何か仕事をしなければ」と思い立ちました。まずは朝顔の蔓を切り、そして種の採集。この程度で我慢していれば良かったんですが、「球根を植えなくちゃ!」と培養土の作成を始めました。配合率が難しいんで、いつも苦労するんですがねぇ。玄関で小さな猫柄の椅子に座ってせっせと頑張りました。しかし、ここからがいけません・・・見るとカンナの鉢が目につきました。この夏に水分過多で絶命したカンナなんですが、そのまま放置していたのを片付けようと考えた。手を伸ばして鉢を取り、椅子に座ろうとしたら…そこに椅子がなかった!!!(泣) ものの見事というか、ものすごい音でシリモチをついてばったり。痛いことは痛かったんですが、それ以上に「誰か見ていないか?」が気になるんですから、完全な外面男です。夜になって、いろんなところが痛いやら、青あざができるやら。無理はいけませんな…。

シリモチをついて人生の秋を知る(爆)

ハマナスの黄葉

ハマナスの黄葉 木槿の黄葉

木槿の黄葉返信

返信0

Copyright © 掌上六花, All Rights Reserved.

Powered By まめわざ(アクセス解析のプライバシーポリシー)