snowmanのオフィシャルブログです。

オープンなスペースですので、書き込みの際には個人情報に御留意下さい。

「つれづれの、、、コトノハ SP」の入室にはパスワードが必要です。

お問い合わせは snowwind0828gmail.comにお願いします。

snowmanの日々の呟き

懐かしい因島の方で、snowmanに何かを伝えたいと思われたら、snowwind320gmail.comにご連絡ください。s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/21 13:10 (No.212347)削除雨降り続く中、ジイジの仕事はちりめん山椒(笑)・・・

知らないことに着手するときは、とりあえず言われた通りにやってみること。そして、そのことが完全にできるようになること。これが鉄則ですね。

かつて、「篆刻」が高校書道の学習対象となったとき、篆刻に関わる方々がかなり厳しい批判をされました。結局、「軽々しく扱うな」ってことなんですが、教室では総てのことを順序だてて正当な手法で行うことは難しい。だから、どうしても端折りながら簡素化していく。これは仕方ないことです。とある高校を訪れたとき、見事な刻字作品が並んでいたので「何時間かけられるんですか?」と聞きましたら、「30時間以上~」(すみません、既に正確には覚えていません)という回答でした。若かった時代ですから、それ以上は何も言いませんでしたが…「いくら何でも、それはあかんやろ?」と思いました。確かに正式な手順で見事なモノはできるだろう。しかし、根底から教育計画というものを壊してしまっている。

問題なのは、指導者である教師が正式な手法を身に付けた上で、簡略化を行ったかどうかなんだろうと思います。多くの場合、「篆刻!? ああ、こういう感じでハンコを作らせればいいんだろう?」みたいな調子で、教師自身がアバウトな知識・技術で始めてしまうと、結局は「似て非なるもの」が出来上がってしまう。それで両者が安易な成就感を味わって終了してしまう。それじゃ、何かを見失っていますよね。教師は少なくとも、第一段階は「篆刻」という芸術理解のために謙虚であること。それなくしては、確実な成果を期待することなどできません。

さて、「ちりめん山椒」ですが(笑)…同じことでしょう? 見よう見真似でやったって、何とか「らしきもの」は出来るかも知れない。でも、「何となくやったら、何となくらしきものができた」というのは、成功しているとは言えません。特にね、人から「流石ですね!」なんて言われて有頂天になったりしているのは、極めて志が低い人間に成り下がってしまうということ。謙虚に学ぶ…そこからが、総てのスタートだと思います。「言ったことしかできない」のではダメ。しかし、それ以前に「言ったことさえできない」のは話にならない。それに匹敵することです。(学生たちに話していたことを思い出しました 笑)

知らないことに着手するときは、とりあえず言われた通りにやってみること。そして、そのことが完全にできるようになること。これが鉄則ですね。

かつて、「篆刻」が高校書道の学習対象となったとき、篆刻に関わる方々がかなり厳しい批判をされました。結局、「軽々しく扱うな」ってことなんですが、教室では総てのことを順序だてて正当な手法で行うことは難しい。だから、どうしても端折りながら簡素化していく。これは仕方ないことです。とある高校を訪れたとき、見事な刻字作品が並んでいたので「何時間かけられるんですか?」と聞きましたら、「30時間以上~」(すみません、既に正確には覚えていません)という回答でした。若かった時代ですから、それ以上は何も言いませんでしたが…「いくら何でも、それはあかんやろ?」と思いました。確かに正式な手順で見事なモノはできるだろう。しかし、根底から教育計画というものを壊してしまっている。

問題なのは、指導者である教師が正式な手法を身に付けた上で、簡略化を行ったかどうかなんだろうと思います。多くの場合、「篆刻!? ああ、こういう感じでハンコを作らせればいいんだろう?」みたいな調子で、教師自身がアバウトな知識・技術で始めてしまうと、結局は「似て非なるもの」が出来上がってしまう。それで両者が安易な成就感を味わって終了してしまう。それじゃ、何かを見失っていますよね。教師は少なくとも、第一段階は「篆刻」という芸術理解のために謙虚であること。それなくしては、確実な成果を期待することなどできません。

さて、「ちりめん山椒」ですが(笑)…同じことでしょう? 見よう見真似でやったって、何とか「らしきもの」は出来るかも知れない。でも、「何となくやったら、何となくらしきものができた」というのは、成功しているとは言えません。特にね、人から「流石ですね!」なんて言われて有頂天になったりしているのは、極めて志が低い人間に成り下がってしまうということ。謙虚に学ぶ…そこからが、総てのスタートだと思います。「言ったことしかできない」のではダメ。しかし、それ以前に「言ったことさえできない」のは話にならない。それに匹敵することです。(学生たちに話していたことを思い出しました 笑)

返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/21 11:39 (No.212321)削除束の間の晴れ間にジイジは、野良仕事(笑)・・・

よく降りますねぇ…線状降水帯が徳島、大阪、京都、滋賀の上にのってしまっている。ひっきりなしにTVでは「警報」「注意報」を知らせるピョロロンが鳴り続けています。そんな雨の告知の隙間には…地震。関東!? 雨も地震もご注意です。重なると地盤が緩んでいるから、余計に危険です。動いていく大雨の地域、東海・関東甲信越の方々も含め、ご無事であることを祈っております。三田は線状降水帯の北側になっているので、今のところは警報は出ていません。(奈良の大和川は水位が上がっているようです)

10時前の僅かの晴れ間に収穫しました…朝倉山椒の実です。佃煮でも作るんかい!? はいはいそうですよ~(笑) トゲがないんで、ちょっとした香味にいいかなと思って植えているんですが、大量に収穫。どうも、浅倉山椒は地域特有の山椒みたいです。

朝倉山椒は、養父市八鹿町朝倉が発祥の地です。豊臣秀吉が白湯に焦がした山椒を入れて飲み、「風流」と喜んだという記録や生野奉行の間宮直元が徳川家康に献上したという記録が残っています。朝倉山椒は大名が特別に献上する高級贈答品として珍重され、庶民の口にはなかなか入らなかったものだったようです。今では、但馬地方に受け継がれ、400年の歴史をもつ朝倉山椒は、養父市が誇る特産品です。

ほぅほぅ~レシピを見ましたら、「下処理は簡単」と書いてありました。ホンマカイナ??? 山椒の実って、サクランボみたいに2個ずつついていますぞっっっ。枝から実を外すなんて至難の作業ですぞっっっ…てやったんかい!? はいはいやりましたよ、今は水にさらしています。(爆)

できたら、「できましたぜいっっっ」ってお知らせだけはします。もし、そのお知らせが無かったらなかったことにして下さい。(汗)

よく降りますねぇ…線状降水帯が徳島、大阪、京都、滋賀の上にのってしまっている。ひっきりなしにTVでは「警報」「注意報」を知らせるピョロロンが鳴り続けています。そんな雨の告知の隙間には…地震。関東!? 雨も地震もご注意です。重なると地盤が緩んでいるから、余計に危険です。動いていく大雨の地域、東海・関東甲信越の方々も含め、ご無事であることを祈っております。三田は線状降水帯の北側になっているので、今のところは警報は出ていません。(奈良の大和川は水位が上がっているようです)

10時前の僅かの晴れ間に収穫しました…朝倉山椒の実です。佃煮でも作るんかい!? はいはいそうですよ~(笑) トゲがないんで、ちょっとした香味にいいかなと思って植えているんですが、大量に収穫。どうも、浅倉山椒は地域特有の山椒みたいです。

朝倉山椒は、養父市八鹿町朝倉が発祥の地です。豊臣秀吉が白湯に焦がした山椒を入れて飲み、「風流」と喜んだという記録や生野奉行の間宮直元が徳川家康に献上したという記録が残っています。朝倉山椒は大名が特別に献上する高級贈答品として珍重され、庶民の口にはなかなか入らなかったものだったようです。今では、但馬地方に受け継がれ、400年の歴史をもつ朝倉山椒は、養父市が誇る特産品です。

ほぅほぅ~レシピを見ましたら、「下処理は簡単」と書いてありました。ホンマカイナ??? 山椒の実って、サクランボみたいに2個ずつついていますぞっっっ。枝から実を外すなんて至難の作業ですぞっっっ…てやったんかい!? はいはいやりましたよ、今は水にさらしています。(爆)

できたら、「できましたぜいっっっ」ってお知らせだけはします。もし、そのお知らせが無かったらなかったことにして下さい。(汗)

返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/20 11:59 (No.211942)削除「気持ち」ではなく、「気分」が悪いのですが・・・

「患者への負荷を軽減する」ということで、注射針は細く、細く改良されつつあります。しかし、この「ヨード造影剤」(ヨードっていうことは、甲状腺の人には使用できませんね)を注入する針は、昨今見ないほどの太さがあります。その針を…5回も射すか!?(あんっっっ) 最初の看護師は3回、それもこともあろうに手の甲にまで射して失敗。「どうしたんやろ?」とか、「血管が曲がっているのかなぁ?」(人のせいにするな…欠陥はオマエだろうが) 続く看護師はヘルプに来たにも拘らず、「入らんわ?」と1回でリタイヤ。3番目の看護師は1回で見事に成功…。1回目、2回目の看護師…それを見ながら「入ったわ!」と既にサポーターへと変身しておりましたぞッッッ。感心するよりトレーニングをせんかい!

さてCTですが、担当医曰く…「脈が速いから映るかどうか…「脈を遅くする注射をします…」「下がらんな…」「脈が速いんで、チャンと映っているかどうかは…まぁ、やれることはやりました」とな。大丈夫かいな、ホンマに。

あの注射針のせいですな…割れるように頭が痛い。渡された用紙を見ましたら、「気持ちが悪い」という項目はありますが、「気分が悪い」という項目はありません。つまり、「文句は言うな」ということでしょうか。とにかく、昨夜は動くこともできないほどの頭痛と倦怠感でした。

えーっと、ストレスではなく…また身長が縮んでいました。(ショック) この縮みが足だとしたら、どんどん不細工なスタイルになっていきます。(泣)

「患者への負荷を軽減する」ということで、注射針は細く、細く改良されつつあります。しかし、この「ヨード造影剤」(ヨードっていうことは、甲状腺の人には使用できませんね)を注入する針は、昨今見ないほどの太さがあります。その針を…5回も射すか!?(あんっっっ) 最初の看護師は3回、それもこともあろうに手の甲にまで射して失敗。「どうしたんやろ?」とか、「血管が曲がっているのかなぁ?」(人のせいにするな…欠陥はオマエだろうが) 続く看護師はヘルプに来たにも拘らず、「入らんわ?」と1回でリタイヤ。3番目の看護師は1回で見事に成功…。1回目、2回目の看護師…それを見ながら「入ったわ!」と既にサポーターへと変身しておりましたぞッッッ。感心するよりトレーニングをせんかい!

さてCTですが、担当医曰く…「脈が速いから映るかどうか…「脈を遅くする注射をします…」「下がらんな…」「脈が速いんで、チャンと映っているかどうかは…まぁ、やれることはやりました」とな。大丈夫かいな、ホンマに。

あの注射針のせいですな…割れるように頭が痛い。渡された用紙を見ましたら、「気持ちが悪い」という項目はありますが、「気分が悪い」という項目はありません。つまり、「文句は言うな」ということでしょうか。とにかく、昨夜は動くこともできないほどの頭痛と倦怠感でした。

えーっと、ストレスではなく…また身長が縮んでいました。(ショック) この縮みが足だとしたら、どんどん不細工なスタイルになっていきます。(泣)

返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/20 11:27 (No.211936)削除妙なこだわりがある・・・influence・・・

「influence」…直訳すれば「影響 影響力」ということになろうか。例えば人前で話を始める。「~について話そうと思います…例えば」という際の、「…」の部分が、influenceということになろうか。「~について話そうと思います・例えば」と進めれば性急でせわしくなる。逆に「~について話そうと思います………例えば」となると間延びして緊張感がなくなる。あるとき、「話し方に不思議な『間』がある」と言われたことがある。「不思議な」が「絶妙」であったかどうかは確認していないが、「気付いた人間がいる」ということにささやかな喜びを感じた。

例えば書作品で引かれた一本の線が、どこまで「力の影響力を発揮するか」は大きな問題となる。その意識を忘れると余白を失ったり、無駄な空白を生む。だから、この一本の線がどこまでのinfluenceを持っているかは、極めて重要なこととなろう。

バスケットボールでも同様…ボール保持者に対して手を伸ばし、プレッシャーを掛ける。近すぎればファウルを誘発するし、相手の動きへの瞬時の反応は遅れる。遠すぎれば相手へのプレッシャーにはならず、ただ単に「手を出した」だけという行為に終わる。ただし、その差し出した手のinfluenceが強ければ、距離をとりながら相手を制御できる。持っている線や手の威力と距離を考えると、当然のこととして『間』というものにも気付くはずである。附属を離れてしばらく、頼まれて高校バスケットの面倒を見たことがあるが、「相手をつかまえておけ!」という指示に対して、本当に相手プレーヤーの腕をつかんだ選手がいた。瞬時に「これはものにならん~」と見放したが、即物的な理解では話にならない。

兵庫県に須磨離宮公園という名園がある。「面積58ヘクタール、1907年(明治40年)に大谷光瑞別邸を宮内省が買収して1908年(明治41年)に起工し、1914年(大正3年)に完成した旧武庫離宮(須磨離宮)である。当時建設された離宮御殿など建造物群の大半は1945年(昭和20年)に戦災で消失した。庭園は可能な限り竣工時の状態に復元整備され明仁上皇(当時皇太子)御成婚記念として、1967年(昭和42年)に須磨離宮公園として神戸市に下賜された」とあるから、由緒正しい庭園でもある。バラの芳香に誘われて何度か訪れたことがあるが、「なにかしっくりしない…」という違和感を感じて、ここ10年ほどは訪れることをためらっている。「なにか」について考えたが、結局は「西洋式庭園」での間隔のとり方なのではないかと思う。漂う芳香を楽しむならば、この道幅(スペース)で適切なのであろう。ある意味、それは「バラのinfluence」だと思う。しかし、自分の考える「influence」とは違っている。

自分が大切にしている庭は、きっと「小径が縫うように続く密やかな庭」なのだ。ふっと足に触る木の葉や、伸びた枝をそっと払いながら進む…。だから、須磨離宮公園などは、極めて「間のとりにくい庭」ということになるのだろう。

「influence」…直訳すれば「影響 影響力」ということになろうか。例えば人前で話を始める。「~について話そうと思います…例えば」という際の、「…」の部分が、influenceということになろうか。「~について話そうと思います・例えば」と進めれば性急でせわしくなる。逆に「~について話そうと思います………例えば」となると間延びして緊張感がなくなる。あるとき、「話し方に不思議な『間』がある」と言われたことがある。「不思議な」が「絶妙」であったかどうかは確認していないが、「気付いた人間がいる」ということにささやかな喜びを感じた。

例えば書作品で引かれた一本の線が、どこまで「力の影響力を発揮するか」は大きな問題となる。その意識を忘れると余白を失ったり、無駄な空白を生む。だから、この一本の線がどこまでのinfluenceを持っているかは、極めて重要なこととなろう。

バスケットボールでも同様…ボール保持者に対して手を伸ばし、プレッシャーを掛ける。近すぎればファウルを誘発するし、相手の動きへの瞬時の反応は遅れる。遠すぎれば相手へのプレッシャーにはならず、ただ単に「手を出した」だけという行為に終わる。ただし、その差し出した手のinfluenceが強ければ、距離をとりながら相手を制御できる。持っている線や手の威力と距離を考えると、当然のこととして『間』というものにも気付くはずである。附属を離れてしばらく、頼まれて高校バスケットの面倒を見たことがあるが、「相手をつかまえておけ!」という指示に対して、本当に相手プレーヤーの腕をつかんだ選手がいた。瞬時に「これはものにならん~」と見放したが、即物的な理解では話にならない。

兵庫県に須磨離宮公園という名園がある。「面積58ヘクタール、1907年(明治40年)に大谷光瑞別邸を宮内省が買収して1908年(明治41年)に起工し、1914年(大正3年)に完成した旧武庫離宮(須磨離宮)である。当時建設された離宮御殿など建造物群の大半は1945年(昭和20年)に戦災で消失した。庭園は可能な限り竣工時の状態に復元整備され明仁上皇(当時皇太子)御成婚記念として、1967年(昭和42年)に須磨離宮公園として神戸市に下賜された」とあるから、由緒正しい庭園でもある。バラの芳香に誘われて何度か訪れたことがあるが、「なにかしっくりしない…」という違和感を感じて、ここ10年ほどは訪れることをためらっている。「なにか」について考えたが、結局は「西洋式庭園」での間隔のとり方なのではないかと思う。漂う芳香を楽しむならば、この道幅(スペース)で適切なのであろう。ある意味、それは「バラのinfluence」だと思う。しかし、自分の考える「influence」とは違っている。

自分が大切にしている庭は、きっと「小径が縫うように続く密やかな庭」なのだ。ふっと足に触る木の葉や、伸びた枝をそっと払いながら進む…。だから、須磨離宮公園などは、極めて「間のとりにくい庭」ということになるのだろう。

須磨離宮公園

須磨離宮公園 小径が縫うように続く密やかな庭

小径が縫うように続く密やかな庭返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/19 12:47 (No.211642)削除へぇ~「表具店」だったんだ・・・

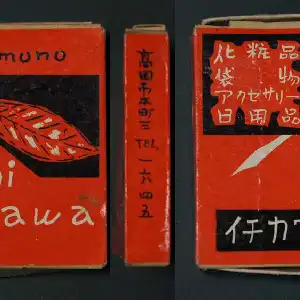

マッチ話の続き・・・。高田の喫茶店はほぼ壊滅してしまっているから、大町3丁目にあったという「Echo」という店も見つけられません。懐かしい「ブリック」を見つけられないのと一緒でしょうか。飲食店について変化が激しいようです。

ただし、この「いちかわ」は健在。電話番号も少し違っているけれど、店のロゴも変わっているけれど、この店舗に違いはないようです。昔(先代)は「表具師」と紹介されています。高田信金の斜め向かいのようなところですから、もし表具店だったらお世話になっていますよね。我々は東本町の石田のおやじさんオンリーでしたけれど…。

新しい時代の波の中で、老舗が生き残っていくのは大変だと思いますが、こういう歴史と共に歩いた店舗が健在なのは嬉しいことです。

マッチ話の続き・・・。高田の喫茶店はほぼ壊滅してしまっているから、大町3丁目にあったという「Echo」という店も見つけられません。懐かしい「ブリック」を見つけられないのと一緒でしょうか。飲食店について変化が激しいようです。

ただし、この「いちかわ」は健在。電話番号も少し違っているけれど、店のロゴも変わっているけれど、この店舗に違いはないようです。昔(先代)は「表具師」と紹介されています。高田信金の斜め向かいのようなところですから、もし表具店だったらお世話になっていますよね。我々は東本町の石田のおやじさんオンリーでしたけれど…。

新しい時代の波の中で、老舗が生き残っていくのは大変だと思いますが、こういう歴史と共に歩いた店舗が健在なのは嬉しいことです。

返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/19 10:08 (No.211603)削除「肝いり」というのはどういう意味だろう・・・

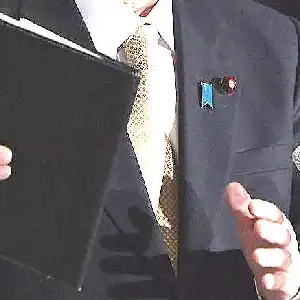

ニュースがある。例の「デジタル庁」についてである。

「書類・対面ベースで行われている業務をオンライン化」「5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す」―。これは2001年に森内閣が決定した「e―Japan戦略」の文言だ。しかし、それから20年たった今、コロナ感染拡大を受けた給付金支給の混乱などを見れば、行政のデジタル化は進んでいなかったことが分かる。危機感を抱く菅首相はスピードを重視。政府は18日召集の通常国会で同庁創設を柱とする関連法案の成立を急ぐ。首相と担当閣僚となる「デジタル相」の指揮の下、500人体制で始動。うち100人程度は専門能力を持つ民間人材を起用する方針だ。首相は「官民を行き来しながらキャリアアップできるモデルをつくる。公務員の採用枠に『デジタル職』を創設する」と語る。民間の優秀な人材をどこまで取り込めるかが課題となる。

言うものではあるが、菅義偉氏の右手に注目したことがあるだろうか。昨日の建設アスベスト訴訟の原告団との面接の際、彼は右手のノートを開き、一頻り謝罪の言葉を述べると着席した。その際、ノートは初めて机の上に置かれた。「読むのは止めろ」という声を受け、やっとのことでプロンプターを使い始めた。しかし、使い慣れないプロンプターに手を焼き、さらに発言は棒読みとなる。結局、彼は典型的なアナログ人間なのではないか!? だから、「デジタル化したら便利になる」という信仰を深めたのではないか。まるで、パソコンを買ったら、その日から総ての業務がすいすいと進行すると考えているのではないか。それは彼だけの問題ではなく、閣僚と呼ばれる面々にも共通する習性のようにも感じられる。例のワクチンの大量接種のシステム・・・防衛庁のシステムと自治体のシステムが繋がっていないだと? 申し込んだ後は、各人でキャンセルしろだと!? あり得ないアナログ文化ではないか。銀行のキャッシュコーナーで出金したら、他行に電話して「出金したよ」と伝えてくれと言っているようなもの。上級国民は、キャッシュコーナーに行くこともないのか? システム化というならば、そんなこと立ち上げ段階から考えておくべきことだろう。誤入力を弾かないシステム・・・あり得ない数字を入れれば、トヨタの営業のPCは、即座に「あり得ない!」と弾くぞ。それらを指摘されると、逆切れしてしまうというテイタラク。かつて大学学会の作品集をデジタル化したとき、「これは音楽CDではありません」と添えた但し書きを思い出した。

彼は情報機器を日常的に使いこなしているのだろうか。いやきっと、「情報化時代」という幻想の中で生きているに違いない。大体、大規模な会場を準備し、効率的をワクチン接種を一気に加速するというが、今になってやるか!? 織り込み済み、刷り込み済みで、既に実行されているべきことだろう? そんなことを今やるか…まるで野戦病院のように自衛隊を動員して。また、「後手後手」と言われると、逆切れするのだろうか? ダメだ、こりゃ・・・。

ニュースがある。例の「デジタル庁」についてである。

「書類・対面ベースで行われている業務をオンライン化」「5年以内に世界最先端のIT国家となることを目指す」―。これは2001年に森内閣が決定した「e―Japan戦略」の文言だ。しかし、それから20年たった今、コロナ感染拡大を受けた給付金支給の混乱などを見れば、行政のデジタル化は進んでいなかったことが分かる。危機感を抱く菅首相はスピードを重視。政府は18日召集の通常国会で同庁創設を柱とする関連法案の成立を急ぐ。首相と担当閣僚となる「デジタル相」の指揮の下、500人体制で始動。うち100人程度は専門能力を持つ民間人材を起用する方針だ。首相は「官民を行き来しながらキャリアアップできるモデルをつくる。公務員の採用枠に『デジタル職』を創設する」と語る。民間の優秀な人材をどこまで取り込めるかが課題となる。

言うものではあるが、菅義偉氏の右手に注目したことがあるだろうか。昨日の建設アスベスト訴訟の原告団との面接の際、彼は右手のノートを開き、一頻り謝罪の言葉を述べると着席した。その際、ノートは初めて机の上に置かれた。「読むのは止めろ」という声を受け、やっとのことでプロンプターを使い始めた。しかし、使い慣れないプロンプターに手を焼き、さらに発言は棒読みとなる。結局、彼は典型的なアナログ人間なのではないか!? だから、「デジタル化したら便利になる」という信仰を深めたのではないか。まるで、パソコンを買ったら、その日から総ての業務がすいすいと進行すると考えているのではないか。それは彼だけの問題ではなく、閣僚と呼ばれる面々にも共通する習性のようにも感じられる。例のワクチンの大量接種のシステム・・・防衛庁のシステムと自治体のシステムが繋がっていないだと? 申し込んだ後は、各人でキャンセルしろだと!? あり得ないアナログ文化ではないか。銀行のキャッシュコーナーで出金したら、他行に電話して「出金したよ」と伝えてくれと言っているようなもの。上級国民は、キャッシュコーナーに行くこともないのか? システム化というならば、そんなこと立ち上げ段階から考えておくべきことだろう。誤入力を弾かないシステム・・・あり得ない数字を入れれば、トヨタの営業のPCは、即座に「あり得ない!」と弾くぞ。それらを指摘されると、逆切れしてしまうというテイタラク。かつて大学学会の作品集をデジタル化したとき、「これは音楽CDではありません」と添えた但し書きを思い出した。

彼は情報機器を日常的に使いこなしているのだろうか。いやきっと、「情報化時代」という幻想の中で生きているに違いない。大体、大規模な会場を準備し、効率的をワクチン接種を一気に加速するというが、今になってやるか!? 織り込み済み、刷り込み済みで、既に実行されているべきことだろう? そんなことを今やるか…まるで野戦病院のように自衛隊を動員して。また、「後手後手」と言われると、逆切れするのだろうか? ダメだ、こりゃ・・・。

返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/18 12:06 (No.211261)削除お元気、いやいや商売繁盛で何より・・・

久々にパンドラの箱を開けてみた。パンドラの箱は思い出の詰まった箱・・・いつも心を惹かれてはいるが、開けると思い出に浸ってしまい時間を取られる。だから、通常はしっかりと施錠して(笑)開かないことにしている。

うーん、出てきましたわ…。いくつも、いくつも話題にしていたらキリがないんで、少しだけ取り上げてみましょう。

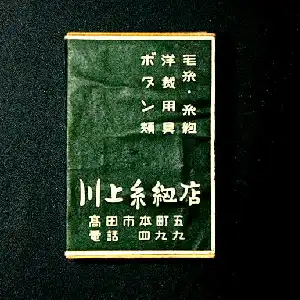

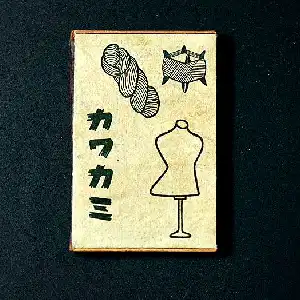

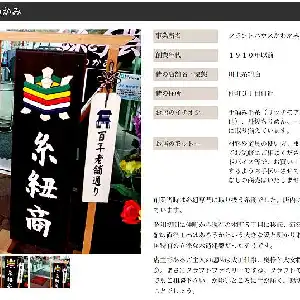

「川上糸紐店」…って、今も残っている? いやいや、失礼な発言です。「クラフトハウスかわかみ」と名を変えていますが、本町の一等地に健在。喫煙者が多数を占めていた頃は、マッチなんてあいさつ代わりの名刺のようなものでした。だから、喫茶店でもないこういう手芸店でも製作されていたんでしょう。電話番号が・・・レトロ!!! 「紐糸」は「くみいと」とも読むんですが、「糸紐店」ってどう読むんでしょう。

学生時代、喫茶店でバナナジュースを飲み歩いていた頃(爆)、こういうマッチを新旧に拘らず集め続けていました。その内の幾つかを御披露・・・。「寿司勘」にはよく行きましたが、「富寿司」にはあまり行かなかったなぁ~。「いづも屋百貨店」のエレベーターガールのお姉さんは、どうしておられるだろう? 笑顔が素敵な方だったけれど、明らかな年上だったから…既に80歳近い!? お元気であることを念じますね。

懐かしいなぁ・・・また高田の町が蘇ってきた。いかん、いかん~。

久々にパンドラの箱を開けてみた。パンドラの箱は思い出の詰まった箱・・・いつも心を惹かれてはいるが、開けると思い出に浸ってしまい時間を取られる。だから、通常はしっかりと施錠して(笑)開かないことにしている。

うーん、出てきましたわ…。いくつも、いくつも話題にしていたらキリがないんで、少しだけ取り上げてみましょう。

「川上糸紐店」…って、今も残っている? いやいや、失礼な発言です。「クラフトハウスかわかみ」と名を変えていますが、本町の一等地に健在。喫煙者が多数を占めていた頃は、マッチなんてあいさつ代わりの名刺のようなものでした。だから、喫茶店でもないこういう手芸店でも製作されていたんでしょう。電話番号が・・・レトロ!!! 「紐糸」は「くみいと」とも読むんですが、「糸紐店」ってどう読むんでしょう。

学生時代、喫茶店でバナナジュースを飲み歩いていた頃(爆)、こういうマッチを新旧に拘らず集め続けていました。その内の幾つかを御披露・・・。「寿司勘」にはよく行きましたが、「富寿司」にはあまり行かなかったなぁ~。「いづも屋百貨店」のエレベーターガールのお姉さんは、どうしておられるだろう? 笑顔が素敵な方だったけれど、明らかな年上だったから…既に80歳近い!? お元気であることを念じますね。

懐かしいなぁ・・・また高田の町が蘇ってきた。いかん、いかん~。

返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/18 11:44 (No.211256)削除もう、完全にいたちごっこです・・・

ぼやんとした晴れの朝です。長雨はとりあえず上がりましたが、蒸し暑くって体調不良に陥ります。

家の正面は「喫煙タイム」で見張っているのですが、少し横に回ると…雑草クンの独壇場。正面の防御を固めていると、側面攻撃。側面を守ろうとすると…おいおい、今度は正面かいって感じです。正しく・・・いたちごっこですね。はて・・・「いたちごっこ」とな!? 「いたちごっこは、子供の遊びに由来する。 その遊びは、二人一組で相手の手の甲を交互につまみ合ってくもの。 素早くつまみ合うところが、イタチやネズミの素早さと噛み付く様子に似ているため、『いたちごっこ、ねずみごっこ』と唱えられ、この遊びは『いたちごっこ』と呼ばれた」…脳の老化防止で(爆)、言葉を可能な限り調べながら生活していこうと考えています。知らないことが多いですね~。もしや・・・この野戦病院と化しているワクチン接種騒動も、あきらかな「いたちごっこ」なんでしょうね。所詮は愚か者の失政に起因することなのですが、世の中、戦場のようになってしまっています。

さてさて、放置していた場所に好ましい色のアイリスが咲いていました。正面のカキツバタも満開・・・画像加工したものと並べてみました。いやいや、こうやって見ると、カキツバタとアイリスは明らかな差異がありますね。

ぼやんとした晴れの朝です。長雨はとりあえず上がりましたが、蒸し暑くって体調不良に陥ります。

家の正面は「喫煙タイム」で見張っているのですが、少し横に回ると…雑草クンの独壇場。正面の防御を固めていると、側面攻撃。側面を守ろうとすると…おいおい、今度は正面かいって感じです。正しく・・・いたちごっこですね。はて・・・「いたちごっこ」とな!? 「いたちごっこは、子供の遊びに由来する。 その遊びは、二人一組で相手の手の甲を交互につまみ合ってくもの。 素早くつまみ合うところが、イタチやネズミの素早さと噛み付く様子に似ているため、『いたちごっこ、ねずみごっこ』と唱えられ、この遊びは『いたちごっこ』と呼ばれた」…脳の老化防止で(爆)、言葉を可能な限り調べながら生活していこうと考えています。知らないことが多いですね~。もしや・・・この野戦病院と化しているワクチン接種騒動も、あきらかな「いたちごっこ」なんでしょうね。所詮は愚か者の失政に起因することなのですが、世の中、戦場のようになってしまっています。

さてさて、放置していた場所に好ましい色のアイリスが咲いていました。正面のカキツバタも満開・・・画像加工したものと並べてみました。いやいや、こうやって見ると、カキツバタとアイリスは明らかな差異がありますね。

右端がアイリス

右端がアイリス 満開

満開 昨日から飛躍的変化

昨日から飛躍的変化返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/17 11:22 (No.210646)削除太宰のオオウソについて・・・

「走れメロス」・・・名高い教科書教材である。死力を振り絞って走ったメロスの姿に、我々は何度となく涙したものである。そんな名作「走れメロス」に一石を投じた「論文」がある。学習塾「伸孝学園」のコメントがおもしろい。

「走れメロス」は走っていなかった!? 中学生が「メロスの全力を検証」した結果が見事に徒歩だと。

一般財団法人 理数教育研究所が開催した「算数・数学の自由研究」作品コンクールに入賞した「メロスの全力を検証」という研究結果がとても興味深いです。中学2年生の村田一真くんによるこの検証では、太宰治の小説「走れメロス」の記述を頼りにメロスの平均移動速度を算出。その結果、「メロスはまったく全力で走っていない」という考察に行き着きます。端的にいうとメロスは往路は歩いていて、死力を振りしぼって走ったとされる復路後半の奮闘も「ただの早歩きだった」というのです! なんてこった!

まぁ、あの太宰のことだ。そこまでの論理性はない。ある意味、論理性を超越した筆力が彼の特質だろうから非難するには値しないだろう。情緒と論理の鬩ぎ合い・・・最近のドラマでも問題になる「時代考証」も、これらと関係あることなのかも知れない。

2014年だから、もうかなり前のことだ。愛知教育大学附属岡崎中学校2年(応募当時)であった若者は、今、どう成長しているだろう・・・。受賞者一覧を見ながら、広大附属の健在ぶりに安堵した次第。(爆)

「走れメロス」・・・名高い教科書教材である。死力を振り絞って走ったメロスの姿に、我々は何度となく涙したものである。そんな名作「走れメロス」に一石を投じた「論文」がある。学習塾「伸孝学園」のコメントがおもしろい。

「走れメロス」は走っていなかった!? 中学生が「メロスの全力を検証」した結果が見事に徒歩だと。

一般財団法人 理数教育研究所が開催した「算数・数学の自由研究」作品コンクールに入賞した「メロスの全力を検証」という研究結果がとても興味深いです。中学2年生の村田一真くんによるこの検証では、太宰治の小説「走れメロス」の記述を頼りにメロスの平均移動速度を算出。その結果、「メロスはまったく全力で走っていない」という考察に行き着きます。端的にいうとメロスは往路は歩いていて、死力を振りしぼって走ったとされる復路後半の奮闘も「ただの早歩きだった」というのです! なんてこった!

まぁ、あの太宰のことだ。そこまでの論理性はない。ある意味、論理性を超越した筆力が彼の特質だろうから非難するには値しないだろう。情緒と論理の鬩ぎ合い・・・最近のドラマでも問題になる「時代考証」も、これらと関係あることなのかも知れない。

2014年だから、もうかなり前のことだ。愛知教育大学附属岡崎中学校2年(応募当時)であった若者は、今、どう成長しているだろう・・・。受賞者一覧を見ながら、広大附属の健在ぶりに安堵した次第。(爆)

返信

返信0

s

snowmanさん (7j5166em)2021/5/17 10:22 (No.210585)削除紫陽花には 雨が よく似合う・・・

太宰のパクリである。(笑)

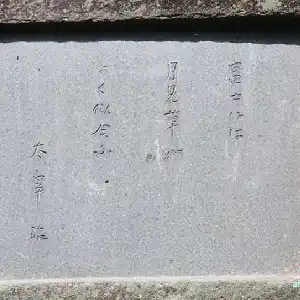

いけ好かない人物ではあるが、「富士には 月見草が よく似合ふ」と「富嶽百景」の中に太宰治は書いた。なぜだか印象的名言のように喧伝され、御坂峠には石碑まで建立されている。教科書教材の主のように太宰の作品は用いられる。『走れメロス』や『斜陽』、『人間失格』などに、我々はどこかで触れている筈だ。

悲劇的ヒーローとして自分を考えがちな太宰特有の言い回しか? 「日本一の富士山の雄姿を背景として咲くけなげな月見草・・・その美しさの調和を「似合う」と表現する。月見草・・・「はて!?」と思って調べてみた。同様の疑問を持った人は多数いるようだ。

月見草・・・「メキシコ原産で江戸時代に鑑賞用として渡来した。花期は6~9月ごろで、花は夕方の咲き始めは白色であるが、翌朝のしぼむ頃には薄いピンク色となる」とある。夕暮れの陽が落ちた中で月見草を富士と重ねるか? 自堕落な生活を繰り返していた太宰が、早朝にわざわざ起きて来たとも思えない。

月見草の画像を見ると、多くの人が気付く。「えっ、これが月見草!?」 そう我々が何気なく口にしている「月見草」とは似ても似つかない花・・・。「いやいや、こんな花は見たことがないぞ・・・」と思うだろう。そう、「月見草」と名がつけられた渡来植物は、自然界で見ることはほぼない。だから、我々は同じような生活習慣を持つ「マツヨイグサ」の類を、通称「ツキミソウ」と言い続けてきている。多分、その慣習のままに太宰が「月見草」と表現したのは、「オオマツヨイグサ」なのだろう・・・。月見草でないことを知った上で書いたか、知らずに誤解のままに書いたか。まぁ、「富士には 大待宵草が よく似合ふ」では、ナルシシストの太宰には許せない語調の悪さだろう。

梅雨入り早々の大雨である。激しく降るが紫陽花は至って元気である。

紫陽花は激しく叩く雨も気にせず、開花の準備を整え始めている。日照りの中、僅かに乾燥しただけで意気地なく葉は脱力させ、「水、水・・・」と懇願する。地植えにしたら、どれだけの水を地中から吸い上げているのだろう。とにかく水好きな植物である・・・。隣りで、これまた水生植物のカキツバタが、背筋を伸ばして咲き始めた。第一希望の花色ではなかったが、雨に似合う花色。これはこれで好ましい。

カキツバタの生育環境を、少々、ご紹介しておこう。池等々で育っているのではない。小さな手火鉢の中、つまりは仮想空間のような中で機嫌よく咲いている。「富士には 月見草が よく似合ふ」ではないが、まるでビオトープで開花しているような・・・自然な生き方ということか。(笑)

太宰のパクリである。(笑)

いけ好かない人物ではあるが、「富士には 月見草が よく似合ふ」と「富嶽百景」の中に太宰治は書いた。なぜだか印象的名言のように喧伝され、御坂峠には石碑まで建立されている。教科書教材の主のように太宰の作品は用いられる。『走れメロス』や『斜陽』、『人間失格』などに、我々はどこかで触れている筈だ。

悲劇的ヒーローとして自分を考えがちな太宰特有の言い回しか? 「日本一の富士山の雄姿を背景として咲くけなげな月見草・・・その美しさの調和を「似合う」と表現する。月見草・・・「はて!?」と思って調べてみた。同様の疑問を持った人は多数いるようだ。

月見草・・・「メキシコ原産で江戸時代に鑑賞用として渡来した。花期は6~9月ごろで、花は夕方の咲き始めは白色であるが、翌朝のしぼむ頃には薄いピンク色となる」とある。夕暮れの陽が落ちた中で月見草を富士と重ねるか? 自堕落な生活を繰り返していた太宰が、早朝にわざわざ起きて来たとも思えない。

月見草の画像を見ると、多くの人が気付く。「えっ、これが月見草!?」 そう我々が何気なく口にしている「月見草」とは似ても似つかない花・・・。「いやいや、こんな花は見たことがないぞ・・・」と思うだろう。そう、「月見草」と名がつけられた渡来植物は、自然界で見ることはほぼない。だから、我々は同じような生活習慣を持つ「マツヨイグサ」の類を、通称「ツキミソウ」と言い続けてきている。多分、その慣習のままに太宰が「月見草」と表現したのは、「オオマツヨイグサ」なのだろう・・・。月見草でないことを知った上で書いたか、知らずに誤解のままに書いたか。まぁ、「富士には 大待宵草が よく似合ふ」では、ナルシシストの太宰には許せない語調の悪さだろう。

梅雨入り早々の大雨である。激しく降るが紫陽花は至って元気である。

紫陽花は激しく叩く雨も気にせず、開花の準備を整え始めている。日照りの中、僅かに乾燥しただけで意気地なく葉は脱力させ、「水、水・・・」と懇願する。地植えにしたら、どれだけの水を地中から吸い上げているのだろう。とにかく水好きな植物である・・・。隣りで、これまた水生植物のカキツバタが、背筋を伸ばして咲き始めた。第一希望の花色ではなかったが、雨に似合う花色。これはこれで好ましい。

カキツバタの生育環境を、少々、ご紹介しておこう。池等々で育っているのではない。小さな手火鉢の中、つまりは仮想空間のような中で機嫌よく咲いている。「富士には 月見草が よく似合ふ」ではないが、まるでビオトープで開花しているような・・・自然な生き方ということか。(笑)

「富士紀行」というサイトから

「富士紀行」というサイトから 月見草

月見草 オオマツヨイグサ

オオマツヨイグサ 開花を待つ紫陽花

開花を待つ紫陽花 カキツバタ

カキツバタ カキツバタ

カキツバタ 手火鉢

手火鉢返信

返信0

Copyright © 掌上六花, All Rights Reserved.

Powered By まめわざ(アクセス解析のプライバシーポリシー)